仙厳園、薩摩藩島津家の歴史ある別邸。この美しい庭園は江戸時代初期、1658年に島津光久によって桜島を望む大名庭園として創設されました。私は子供の頃からこの園を訪れ、その魅力を深く知っています。今回は、私の長年の体験を通じて、仙厳園の隅々までを詳細な写真と共に紹介します。

鹿児島市の象徴的な名所である仙厳園は、その設計が桜島を模した築山と錦江湾を模した池で構成された壮大な景観を提供します。園内には島津家の歴史的な遺品が多数展示されており、県外からも多くの観光客が訪れます。特筆すべきは、2015年7月には仙厳園の一部と尚古集成館が世界文化遺産に認定されたことです。

この記事では、仙厳園の美しさを詳細な写真と共に紹介し、この歴史ある庭園がいかに日本の文化と歴史に根ざしているかを探ります。読者の皆様、この特別な場所の魅力に触れ、その歴史と美しさを共に感じましょう。

鹿児島を代表する名勝『仙巌園』は島津家の別邸として造られた大名庭園

入園料等:(開園時間:9時~17時、年中無休)

- 大人(高校生以上):1,000円(御殿込は1,600円)

- 小・中学生 :500円 (御殿込は800円)

- 駐車場 :300円(1日中)

- アクセス:JR鹿児島中央駅から車で約15分

- :JR鹿児島中央駅からカゴシマシティビューで約49分

御殿(島津家別邸)前の大名庭園

仙巌園の庭は島津家の御殿(別邸)から見て、桜島を築山に錦江湾を池に見立てた壮大な庭園です。

仙巌園は日本の大名庭園の中でもスケールの大きさでは、数少ない希少な庭園です。

『獅子乗大石灯籠』は明治17年(1884年)に造られた国内最大の石灯籠で、笠石はたたみ8畳もある大きいものです。

『鶴灯籠』は安政4年(1857年)に、28代当主島津斉彬によってガス灯の実験が行われました。

仙厳園の望嶽楼

仙厳園の望嶽楼は江戸時代初期に琉球国王から薩摩藩に贈られたと伝わるものです。

床や内部は中国の影響を強く受けたものとなっています。

安政5年(1858年)に勝海舟もこの建物で島津斉彬と対面しました。

仙厳園の曲水の庭

仙厳園の曲水の庭は曲水の宴を催すために造られた庭です。

曲水の庭は島津家21代当主吉貴の時代に造られたものとされています。

仙巌園にある世界文化遺産

鹿児島世界文化遺産オリエンテーションセンター

仙厳園の入り口から入ってすぐ左手に見えるのが『鹿児島世界文化遺産オリエンテーションセンター』です。

明治時代の日本の産業革命遺産と薩摩藩が日本の近代化に果たした役割を説明するための施設です。

鹿児島世界文化遺産オリエンテーションセンターは、

- 日本近代化のストーリー

- 反射炉の模型

- 大砲模型

- 反射炉跡から出土した鉄滓など

を展示して説明しています。

反射炉模型は窓の外に見える反射炉跡と同じ向きに作られています。

島津斉彬が築いた反射炉

仙巌園の入口から入ってすぐのところにある反射炉跡。

嘉永4年(1851年)に薩摩藩主となった島津斉彬は、西欧列強から日本の植民地化を防ぐために、西欧の科学技術を導入し『集成館事業』という近代化事業を推進しました。

その集成館で最初に造られたのが、鉄製の大砲鋳造に必要な反射炉です。

おとこのこ

おとこのこ嘉永5年(1852年)に1号炉の建設が始まりましたが、耐火レンガが崩れて失敗しました。

安政4年(1857年)に2号炉にて鉄製の大砲鋳造に成功しました。

その後、反射炉の周囲に溶鉱炉やガラス工場など、様々な工場が整備されました。

尚古集成館

入館料:仙巌園の入園料で入館できます(尚古集成館は仙巌園を出て歩いて約1分)

尚古集成館は島津家800年の歴史や文化を紹介する博物館です。

尚古集成館の本館は慶応元年(1865年)に竣工した、現存する日本最古の石造り洋式機械工場『旧集成館機械工場』です。

国の重要文化財で、仙巌園の一部とともに世界文化遺産『明治日本の産業革命遺産』の構成資産です。

大砲、琉球船模型、薩摩切子、薩摩焼、昔の写真など様々な展示物をご覧になることができます。

(館内は撮影禁止です)

尚古集成館から歩いて約3分ほどのところにある『旧鹿児島紡績所技師館(異人館)』も「明治日本の産業革命遺産の旧集成館事業の一つ」ということで認定されています。

仙巌園の桜島展望ポイント

仙巌園の一番奥に小高い広場があります。

そこからは雄大な桜島の風景が良く見えます。

家族連れでも団体のお客さんでも、みんなで桜島を見ることができます。

あなたも仙巌園の展望ポイントで、桜島の写真を記念に撮ってみませんか。

仙厳園の御殿(島津家別邸)

仙巌園の御殿の外観

仙厳園の御殿は、江戸時代は藩主の別邸として使用され、明治時代からは一時本邸として使用された御殿です。

現在の御殿は、明治17年(1884年)に改築された建物が主体となり、藩主の部屋はすべて節なしの屋久杉が使われています。

御殿の内部は別料金で見学ができるようになっています。

入館料:600円(仙巌園のみの入園料1000円とは別料金。御殿込料金1600円の場合はその券で入館可能です)

仙厳園の御殿の内部

仙厳園の御殿は数百年の歴史の中で、立て直しや増改築などがなされています。

幕末以降は、国内外の賓客をもてなす施設として使用されていました。

各部屋ではその当時の調度品などが、当時の面影を残しながら展示されています。

また、御殿内部ではときどき企画展も行われています。

仙巌園の行事

仙巌園では1年を通じて様々な行事を行っています。

【春】ひなまつり

仙厳園の尚古集成館別館では、島津家のおひな様の展示があります。

残念ながら尚古集成館別館では写真を撮ることは禁止されているので、仙厳園でこの時期に沢山咲いている『ハヤトミツバツツジ』をご覧ください。

【春】曲水の宴

曲水の宴とは、上流から流した酒盃が前を通り過ぎないうちに和歌を作り、盃を取り上げて酒をいただく優雅な宴です。

仙巌園のホームページより

曲水の宴は平成4年(1992年)より年に1度、4月の初め頃に仙巌園で行われる行事です。

桜島と錦江湾をバックに鮮やかな装束で行われる儀式は、鳥のさえずりとともに私たちに安らぎの時を与えてくれます。

【夏】風鈴と朝顔展

仙巌園の夏は少しでも涼しい朝がおすすめです。園内の風鈴と朝顔でしばしの涼を。

【秋】仙巌園菊まつり

仙巌園では毎年11月に『菊まつり』が行われています。

塔、大名かご、菊人形などに飾られた菊。丹精込めて作られた菊の展示会など、鹿児島の秋の風物詩となっています。

その他の仙巌園の見どころ

仙厳園の正門

仙厳園の正門は明治28年(1895年)に島津家29代当主忠義が建てさせました。

建材は樟(クスノキ)が使用されています。

クスノキは鹿児島県の県木で、姶良市蒲生には日本一のクスノキがあります。

現在は正門を出たところが国道10号線になっていますが、柵があり10号線には出られないようになっています。

仙厳園の赤い錫門

仙厳園の正門の先、御殿の前に真っ赤な錫門(すずもん)があります。

この門は屋根を、薩摩の特産品の錫で葺(ふ)いていることからその名が付いています。

この錫門は、江戸時代には藩主と藩主の長男しか通れない正門でした。

仙厳園の猫神

仙厳園の猫神は猫を神様として祀る祠です。

島津家17代当主義弘は戦の場で、猫の瞳孔の開き具合で時刻を推測したと言われていて、猫神様は『時の神様』と言われています。

仙巌園の山神・水神

江戸時代中期に山神と水神を祀るために作られたものだと言われています。

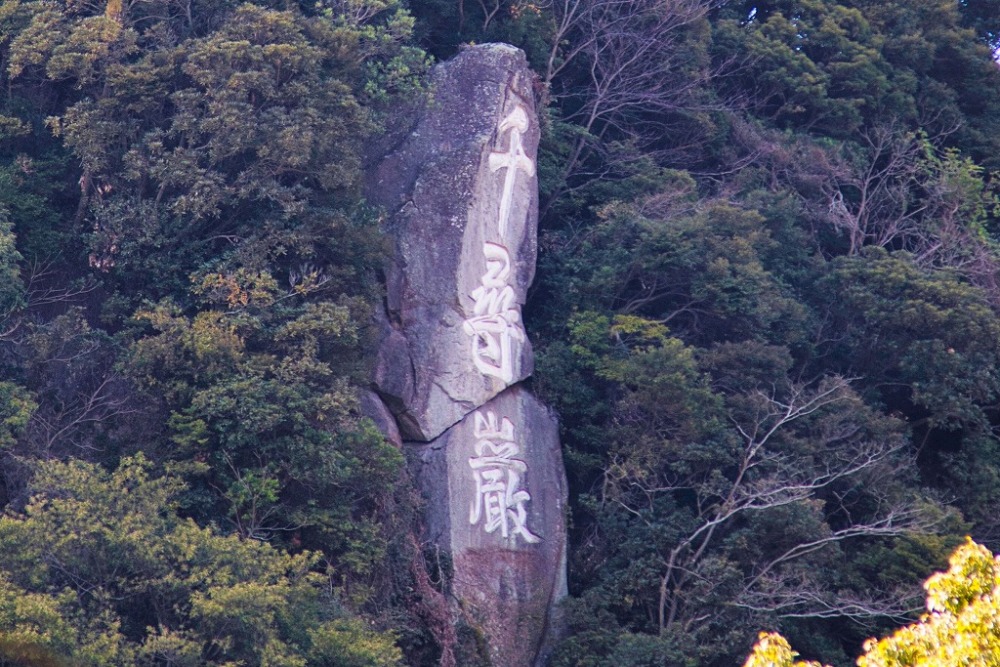

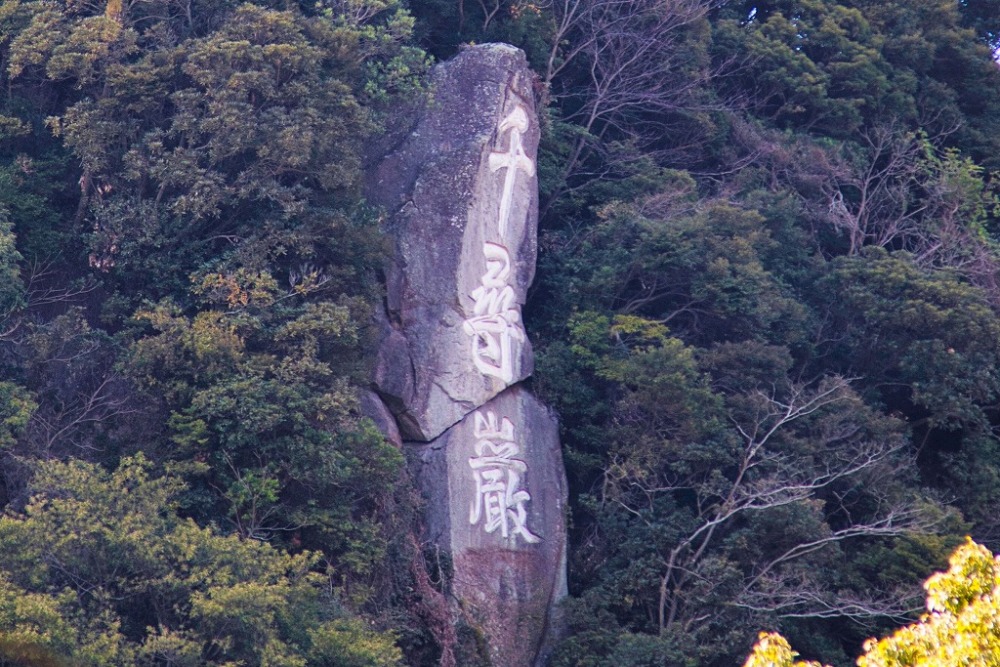

仙巌園の千尋巖(せんじんがん)

『千尋巖(せんじんがん)』は、文化11年(1814年)に27代当主島津斉興の時代に延べ3,900人の人員で約3ヶ月かけて造られたものです。

3文字で約11メートルの大きさがあります。

御殿越しの山に『千尋巖』の文字が見えます。

仙厳園の江南竹林

元文元年(1736年)、島津家21代当主吉貴は孟宗竹(江南竹)を琉球王国から2株取り寄せ、仙厳園に植えました。

孟宗竹はここから全国へ広まりました。

西郷南洲顕彰館がある南洲公園には、島津吉貴公の公園『竹公園』があります。

仙厳園の両棒餅(ぢゃんぼ餅)

武士が大小を差しているのを『両棒(ぢゃんぼ)差し』ともいっていたことから餅に二本の竹串を差した格好が武士の『両棒差し』に似ているので、このように呼ぶようになりました。

仙厳園の入り口から入って少し行ったところに両棒餅屋さんがあります。

しょうゆ味、黒糖きな粉味、みそ味の三種類の味が楽しめます。

鹿児島の美味しいお茶と一緒に頂けるので、しばしの休憩におすすめです。

※仙巌園近くにある磯海水浴場前の道路沿いには、伝統ある両棒餅屋さんが数件並んでいます。

仙巌園での食事

仙巌園の正門の前にはレストランがあります。

『桜花亭』は建物の2階にあり、桜島や錦江湾を見ながらの食事ができる雰囲気の良いレストランです。

『桜花亭』では鹿児島の郷土料理や鹿児島の食材を使った料理が食べられます。

上の写真は『黒豚』を使った重ねカツです。柔らかく、食べやすいカツです。

また、薩摩汁もおいしいです。

仙厳園と尚古集成館の施設案内

| 住所 | 鹿児島県鹿児島市吉野町9700-1 |

| アクセス | JR鹿児島中央駅から車で約15分 |

| JR鹿児島中央駅からカゴシマシティビューで約49分 | |

| 開館時間 | 9:00~17:00 |

| 休館日 | 年中無休 |

| 入館料 | 大人(高校生以上):1000円 御殿はプラス600円 |

| 小・中学生:500円 御殿はプラス300円 | |

| 駐車場 | 100台(一日300円) |

| 公式ページ | 仙厳園 |

桜島港から歩いて行ける5つの観光地を紹介しています。また、

桜島港から車で行ける7つ(12)の観光地を紹介しています。

桜島観光をするには鹿児島市内のホテルをベースにするのが一番です。

桜島観光の参考に下の記事をどうぞのぞいてみてください。