鹿児島の心躍る自然の秘密を解き明かす扉が、天文館の喧騒からたったの徒歩6分の距離にひっそりと待っています。この扉を開けると、そこは鹿児島県立博物館、鹿児島の壮大な自然が織り成す物語の宝庫です。南北に約600キロメートルにわたるこの地の多彩な景色や生命の営みが、訪れる者の心を捉えて離しません。生き生きとした展示を通じて、鹿児島の豊かな自然と生物の多様性が目の前に広がります。そのすべてが、鹿児島県立博物館の門をくぐることで体験できるのです。天文館からわずかな距離を歩くだけで、鹿児島の奥深い自然の物語に触れることができるのですから、訪れない手はありません。

天文館から徒歩約6分の場所にある鹿児島県立博物館

鹿児島県立博物館は本館と別館があります

鹿児島県立博物館の本館は天文館近くにある中央公園から見て照国神社側にあります。

別館は西郷隆盛銅像の前にある中央公民館の横にある宝山ホール(鹿児島県文化センター)の4階にあります。

どちらも天文館から歩いて行ける距離にあります。

鹿児島県立博物館本館の1階

鹿児島県立博物館の本館1階の受付前には、鹿児島県の県の鳥、花、木が紹介されています。

- 鹿児島県の鳥・・・・・ルリカケス

- 鹿児島県の花・・・・・ミヤマキリシマ

- 鹿児島県の木・・・・・カイコウズ

- 鹿児島県の木・・・・・クスノキ

鹿児島県には日本一のクスノキがあります(姶良市蒲生町)

1階の廊下にも川魚などの飼育動物が展示されています。

1階の企画展会場では、年に何回か、いろいろな企画展が行われています。

鹿児島県立博物館本館の階段

鹿児島県立博物館本館の階段には、鹿児島県の自然についての写真がいろいろ飾られています。

上の写真は、桜島の昭和火口(1946年噴火、2006年噴火)についての説明がされているパネルです。現在の桜島は、昭和火口と南岳から噴煙を上げています。

鹿児島県立博物館本館の2階

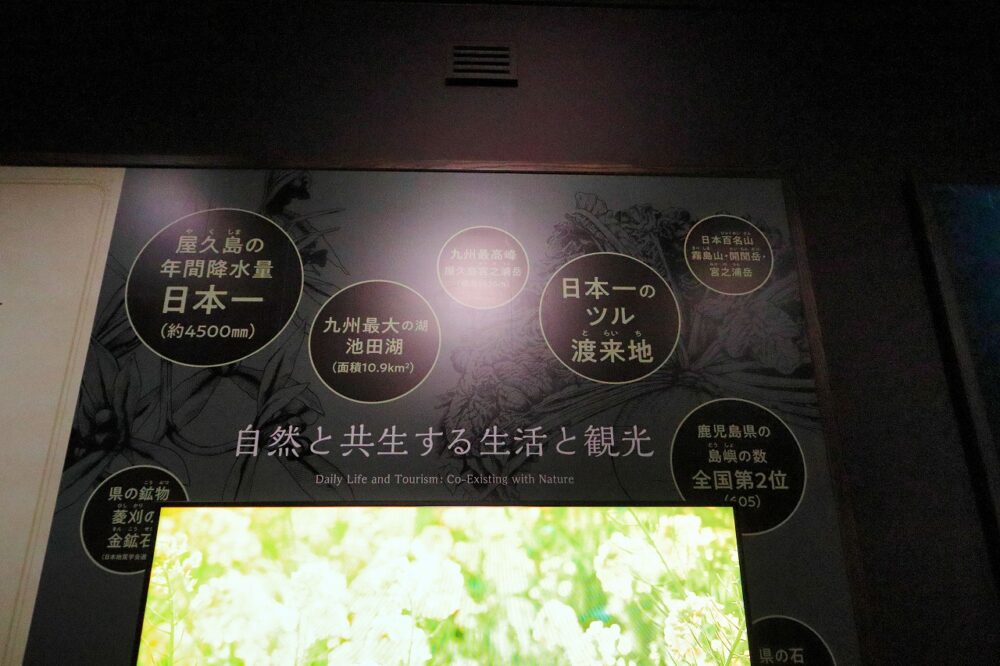

2階展示室では、南北600キロメートルにおよぶ鹿児島の自然を紹介しています。

鹿児島で産卵するウミガメについての解説です。

鹿児島の海岸もテトラポットや防波堤ができて、砂浜が少なくなり、ウミガメの産卵もニュースになるほどめずらしいものとなってきています。

それでも鹿児島はウミガメの産卵地なので、海岸を含めた自然を大事にしていきたいと思います。

屋久島では樹齢1000年を超える杉を『屋久杉』と言い、それ以下を『小杉』と言っています。

写真は屋久島にある樹齢7200年の縄文杉の折れた枝です。

豪雪で折れた枝を屋久島から運び展示しています。

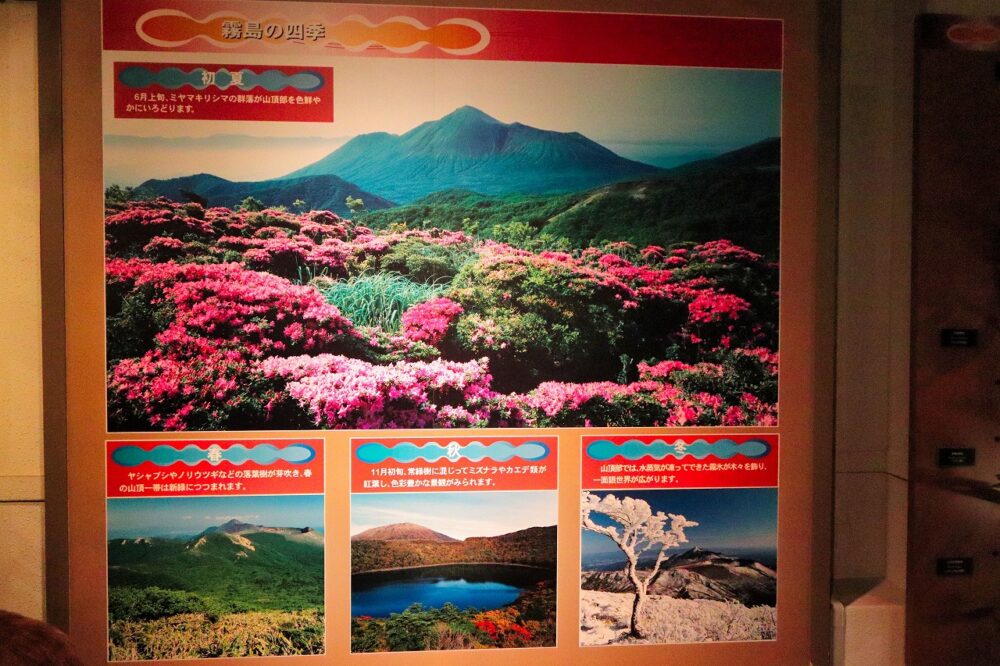

霧島の四季はみごとです。

特に、6月頃咲くミヤマキリシマは綺麗です。

鹿児島県立博物館本館の3階

3階展示室では、鹿児島の人々と自然のつきあい方を紹介しています。

悪石島のボゼです。

悪石島(アクセキジマ)は、屋久島の南、奄美大島の北に位置するトカラ列島にあるひとつの島です。

旧暦の7月16日に現れる仮面神ボゼ。

ビロウの葉、シュロ等の皮、タブノキなどで衣装を作って演じます。

生物の進化に遺伝子の多様性が必要なことを学べます。

鹿児島にある自然を活かした生き方が大事だなあと感じました。

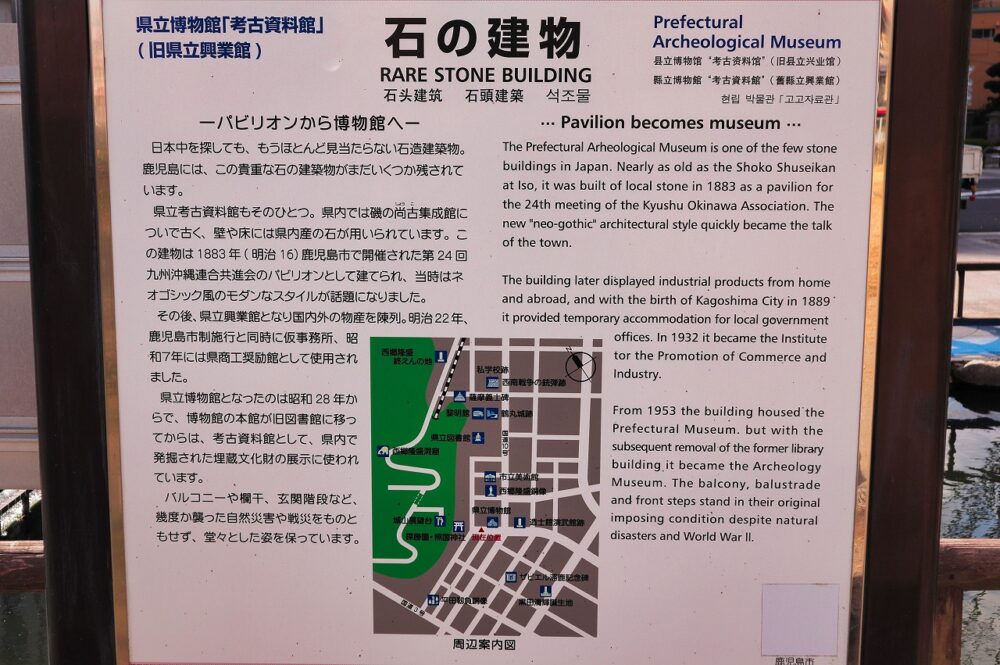

鹿児島県立博物館の裏にある【旧県立考古資料館】

鹿児島県立博物館の裏手にある『旧県立考古資料館』は趣のある石造りの建物です。

この建物は仙厳園がある磯地区の『尚古集成館』の次に古い建物です。

石の建物としては、鹿児島県立博物館の別館がある宝山ホール(鹿児島県文化センター)の横、西郷隆盛銅像の前に建っている『中央公民館』も大正から昭和にかけて作られたものです。

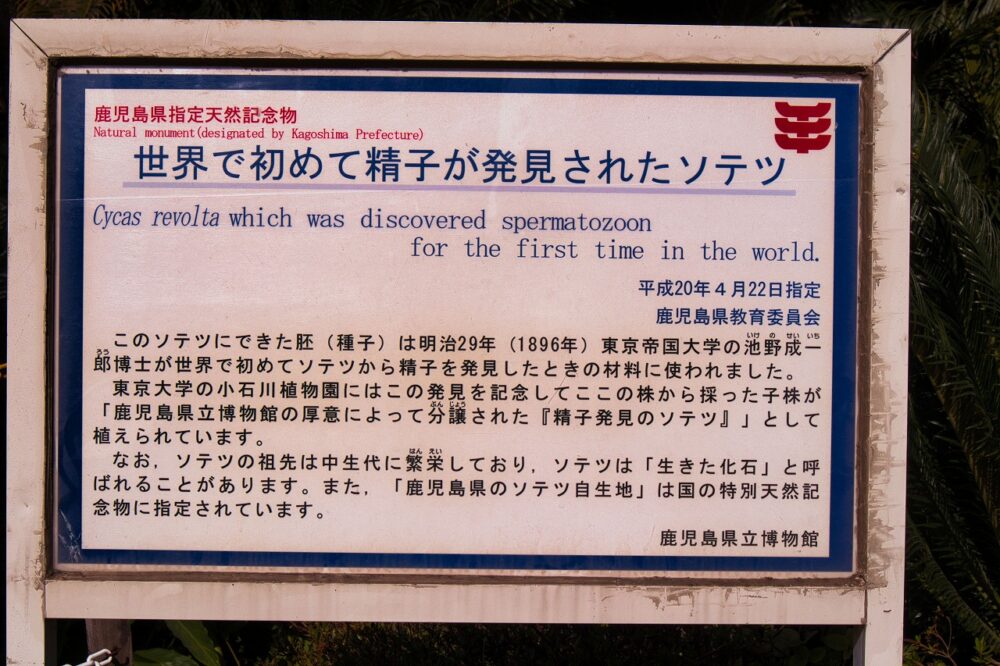

旧県立考古資料館の前には『ソテツ』が植えられています。

ソテツの日本における「自生の北限地」としては指宿の長崎鼻が有名です。

鹿児島県立博物館の施設案内

| 住所 | 鹿児島市城山町1番1号 |

| アクセス | JR鹿児島中央駅から市電で天文館通へ(約6分)、下車徒歩約6分 |

| 開館時間 | 9:00~17:00 |

| 休館日 | 毎週月曜日 |

| 入館料 | 無料 |

| 駐車場 | 無し。有料のセラ602(中央公園の地下にある駐車場)が近いです。 |