霧島神宮、日本の心を映す神秘的な神社。2022年に国宝に認定されたこの朱塗りの美しい神社は、日本神話に根ざした歴史を持ち、『ニニギノミコト』を祀る神聖な場所です。ここでは、霧島神宮の息をのむような9つの見どころを紹介します。

- 神秘的な朱色の鳥居と建築: 国宝に指定されたその鮮やかな朱色は、訪れる人々を歴史の深淵へと誘います。

- 春の桜: 3月下旬には、神社を囲む桜が満開になり、ピンクの花びらが参道を彩ります。

- ミヤマキリシマの美: 5月中旬、山岳地帯特有のこの花が咲き乱れ、自然の豊かさを物語ります。

- 秋の紅葉: 11月下旬、霧島神宮は赤、黄、オレンジの紅葉に包まれ、季節の移ろいを見せてくれます。

- 神聖な本殿: 神社の中心であり、荘厳な雰囲気を放つ本殿は訪れる者の心を静めます。

- 歴史を感じる境内: 長い年月を経ても変わらぬ美しさを保つ境内は、時の流れを感じさせます。

- 神話と繋がる祭事: 年間を通じて行われる様々な祭事は、日本神話の物語を現代に伝えます。

- 神々しい自然景観: 神宮の周囲に広がる豊かな自然は、神々の国、日本の美を体現しています。

- 平和と祈りの場: この地を訪れる人々は、平和と祈りの時間を過ごすことができます。

霧島神宮は、これらの魅力を持つ神社として、訪れるすべての人々に深い感動を与えます。その美しさと歴史は、日本の文化と自然の素晴らしさを象徴しています。一度足を踏み入れたら、その場の神秘的な雰囲気に魅了されること間違いありません。

【霧島神宮】9つの見どころ

1.霧島神宮の朱塗りの勅使殿と拝領殿

現在の霧島神宮の朱塗りの本殿は、正徳5年(1715年)に、薩摩藩の藩主であった島津吉貴公の寄進によるものです。

霧島神宮は平成元年(1989年)に国の重要文化財に指定され、令和4年(2022年)2月9日に本殿・幣殿・拝殿が国宝(建物)に指定されました。

勅使殿・登廊下は重要文化財です。

三の鳥居を過ぎて、林の中の参道から見えてくる本殿は、とても美しいです。

神社の建造物だけでなく、神社の内部にも美しい装飾が施されている霧島神宮の本殿は『西の日光』とも呼ばれています。

霧島神宮は、慶胤(けいいん)という僧が西暦540年に、高千穂峰と御鉢との中間に社殿を建てたのが始まりです。

天暦年間(947年~957年)には性空上人(しょうくうしょうにん)が高千穂河原に社殿を建てました。

その後、文明16年(1484年)に島津家11代当主の島津忠昌公が、兼慶(けんけい)上人に命じて現在地に社殿を建立しました。

上の写真は霧島神宮の 登廊下と拝殿 です。本殿はこの奥にあります。

国宝指定予定の本殿・幣殿・拝殿は一般公開されていません。

2.霧島神宮に飾られたゾウと狛犬の彫り物

霧島神宮のお賽銭箱の横の柱に、ゾウと狛犬が並んで飾られています。ゾウは仏教の影響を受けたものでしょう。

また、狛犬は神社や寺院の入り口に配置されていますが、ここでは神社の影響を受けたものでしょう。

3.樹齢約800年の霧島神宮の御神木

霧島神宮の御神木は、正殿の正面にあります。樹齢約800年、高さ約38メートル、幹廻7.2メートルの大きな杉の木です。

おとこのこ

おとこのこ周りは柵でおおわれていて、さわることはできませんが、近づくと、何かしら感じるものがあります(個人的感想です)

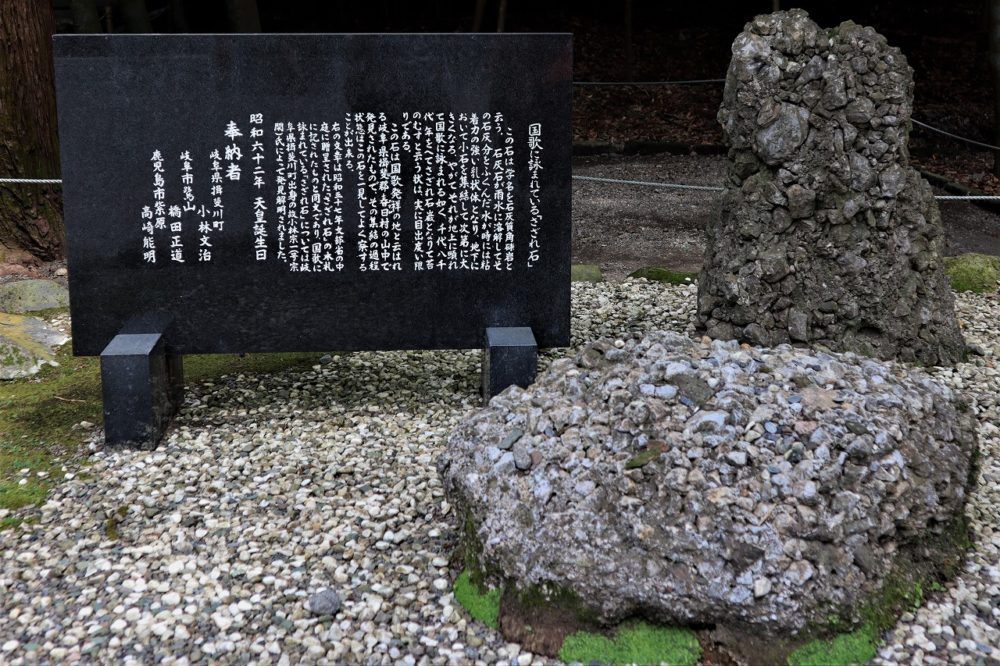

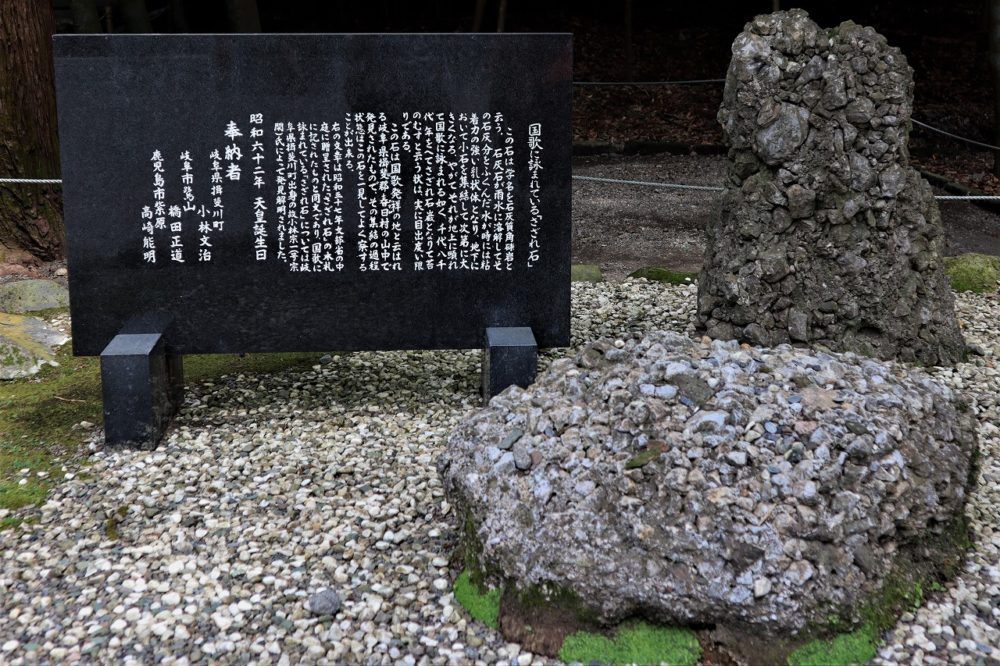

4.霧島神宮のさざれ石

霧島神宮のさざれ石は、昭和62年(1987年)に、岐阜県揖斐川町から奉納されたものです。

国歌に詠まれている『さざれ石』が見れる貴重な場所です。

5.龍の形をした霧島神宮の手水舎

霧島神宮の手水舎(てみずしゃ)は、龍の形をした水の注ぎ口となっています。

これは、肥後(今の熊本県)の名石工である岩永三五郎作と言われています。

彼は江戸時代末期の人で、鹿児島城下にあった五石橋の制作に携わった人です。

6.霧島神宮の招霊木(おがたまのき)

霧島神宮の二の鳥居と三の鳥居の中間地点、社務所の前に『招霊木(おがたまのき)』があります。

これは、神霊を招く木として、よく神社に植えられている木です。

7.霧島神宮の神聖降臨之詩碑

霧島神宮の神聖降臨之詩碑には、徳富蘇峰が昭和27年(1952年)に詩詠・揮毫(きごう)した五言絶句が刻まれています。

8.霧島神宮の展望所

霧島神宮の展望所からは、霧島の山並みを眺めることが出来ます。

また、天気の良い日には、桜島や錦江湾方面を眺めることも出来ます。

展望所の近くには、大きな参詣者休息所もあります。

鉾餅が美味しかったです。

9.霧島神宮大鳥居と足湯

霧島神宮の入り口にある大鳥居はとても立派です。その大鳥居の右手には高千穂峰(たかちほのみね)が一望できます。

また、大鳥居の左手には、霧島市の観光案内所があります。

そこには、心身ともにリラックスできる『霧島観光案内所「あし湯」』があります。

霧島観光案内所「あし湯」は、2018年度ゆ旅対象施設(65施設)のひとつです。

霧島神宮の桜(例年:3月下旬~4月上旬頃)

霧島神宮の桜は、例年、3月下旬から4月上旬です。

桜の季節も多くの人々が訪れます。

霧島は坂本龍馬とおりょうさんが日本で初めて新婚旅行に来たということでも有名です。

霧島神宮の紅葉(例年:11月中旬~下旬頃)

霧島神宮は紅葉の時期も楽しめます。境内を回ると、あちらこちらに色づいた木々から秋を感じます。

霧島神宮の施設案内

| 住所 | 鹿児島県霧島市霧島田口2608-5 |

| アクセス | 九州自動車道の溝辺鹿児島空港ICから車で約40分 |

| 営業時間 | 8時~17時30分(授与所) |

| 休日 | 年中無休 |

| 参詣 | 無料 |

| 駐車場 | 500台 |

| 公式ページ | 霧島神宮 |

\ 霧島神宮の近くにある高千穂牧場の記事です。 /